- 展示会に出展しても、なかなかブースに人が立ち寄ってくれない…

- どうすれば数あるブースの中から自社に注目してもらい、足を運んでもらえるの?

そんな集客に関する悩みを抱える展示会のご担当者様も多いのではないでしょうか。

多くの企業が最新の製品やサービスを競ってアピールする展示会場では、来場者は限られた時間の中で効率的に情報を収集しようとします。そのため、一瞬で興味を引きつけ、足を止めさせる「ブースデザイン」こそが、その他大勢に埋もれず、見込み客との貴重な接点を生み出すための生命線となるのです。

この記事では、そんな展示会ブースの集客をデザインの力で劇的に変えるための秘訣を徹底解説!来場者の視線を集め、ブースへと自然に誘導し、さらには企業のブランドイメージを効果的に伝え、最終的には貴重な商談へと繋げるための具体的なデザインのコツや考え方をご紹介します。

これを読めば、あなたも「集客できるブース」作りのポイントを掴み、展示会での成果を最大限に引き出せるはずです。

この記事はこんな人におすすめ!

・展示会で「どうすれば来場者の目を引くのか」知りたい

・もっと多くの見込み客を獲得して具体的な商談や成果に繋げたい

・展示会をより効果的で費用対効果の高いものにしたい

ブース全体のコンセプトと導線の重要性

導線設計が来場者の行動に与える影響

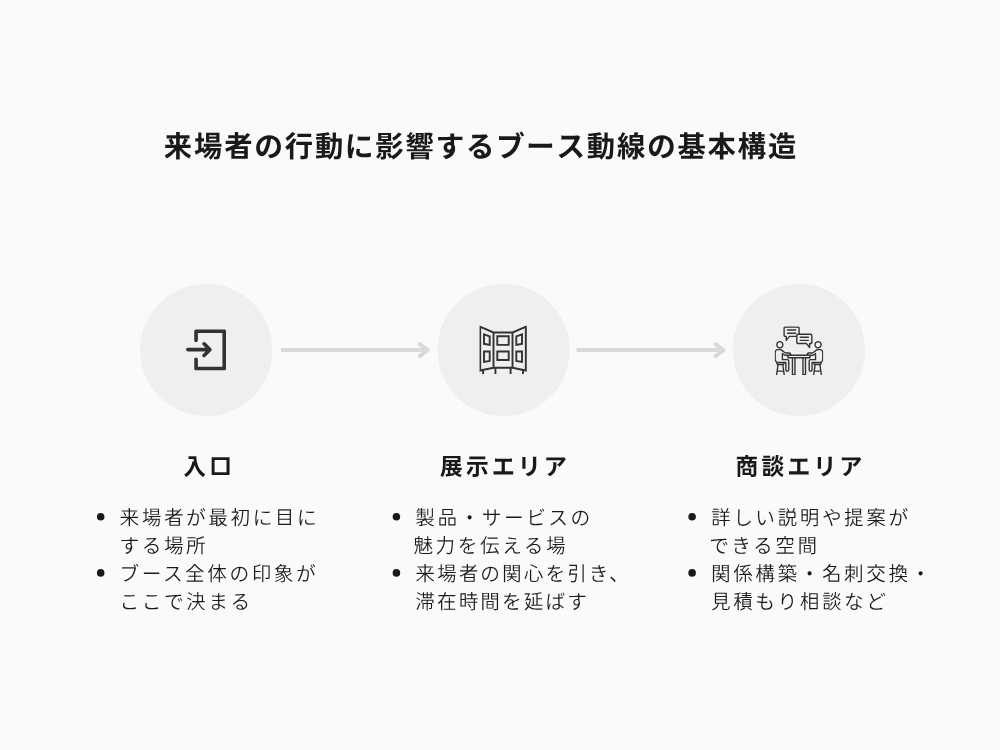

展示会ブースの導線設計は、来場者の行動に直接的な影響を与える重要な要素です。特に、スムーズな動線が確保されているブースでは、来場者が迷うことなく展示物にアクセスでき、滞在時間が増加する傾向があります。

導線が不明瞭であると、来場者は立ち寄ることを躊躇したり、早々に退出してしまうこともあります。そのため、展示ブースの導線設計は、単に訪問者を動かす要素ではなく、商談チャンスや顧客との接点を作り出す重要な戦略とも言えます。

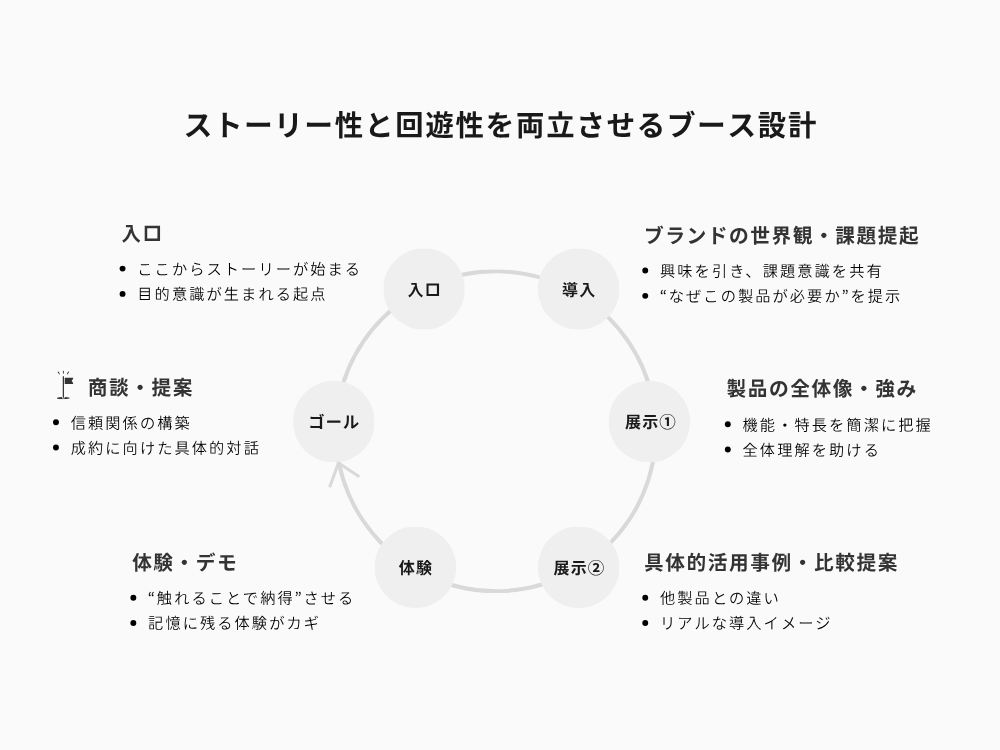

全体のストーリー性と回遊性を考慮した設計

優れた展示会ブースの設計では、ブース全体に一貫したストーリー性をもたせ、回遊性を考慮することが大切です。例えば、来場者がブースを訪れた際に、全体のテーマやコンセプトが伝わりやすい設計にすることで、興味を継続的に引きやすくなります。

また、回遊性を意識し、自然とすべての展示物を見て回れるような動線を提供することで、来場者は満足度の高い体験を得られます。このように、ブース全体を一つの物語として捉え、各エリアを連携させることが成功への鍵となります。

展示スペースと商談エリアの分割

展示スペースと商談エリアを明確に分割することで、展示会ブースの効率性は大幅に向上します。展示スペースでは視認性の高い配置や魅力的なディスプレイで来場者を引きつけ、興味を喚起します。その後、自然な動線で商談エリアへ誘導することで、来場者がそのまま具体的な検討や相談に進みやすくなります。

さらに、商談エリアを静かな環境やプライバシーが保たれる形式にすることで、より質の高いコミュニケーションが可能となります。このような分割設計によって、展示ブース全体の利用効率を最大化すると共に、来場者の満足度が向上します。

来場者が「入りやすさ」を感じる工夫

ブース外観のデザインと開放感の演出

来場者が展示ブースに足を踏み入れるかどうかは外観の第一印象で大きく決まります。開放感のあるデザインは、「入りやすさ」を感じさせるためのポイントです。

たとえば、壁を高く閉ざすのではなく、透明なパネルや低い仕切りを採用することでブース内部が外から見えるようにすると、来場者が自然と関心を持ちやすくなります。また、ブース内のレイアウトが一目でわかるようにすると、安心感を与え、立ち寄りやすくなります。

視認性の高いサインや誘導要素の配置

視認性の高いサインや誘導要素を効果的に配置することも、「入りやすさ」を感じさせる重要な要素です。遠くからでも認識できる大きな看板や、視線を上手に誘導する矢印などの視覚的要素を取り入れることで、来場者が「ここに何があるのか」を一目で理解できます。

また、ブランドロゴやテーマカラーをサインに組み込むことで、ブースの認知度を高める効果も期待できます。

入り口を複数設けてアクセスしやすく

入り口を複数設けることで、来場者のアクセスしやすさを向上させることができます。一つの入り口に人が集中しないよう、複数の導線を確保することで混雑を避け、スムーズな流れを実現します。

また、会場の導線とブースの入り口を連動させることで、来場者が自然にブースに足を踏み入れる設計を目指すことが重要です。複数の出入口は、ブース全体の体験を多角的に楽しんでもらえる効果もあります。

左回りの法則を活用した動線設計

来場者の自然な動きに対応したレイアウト

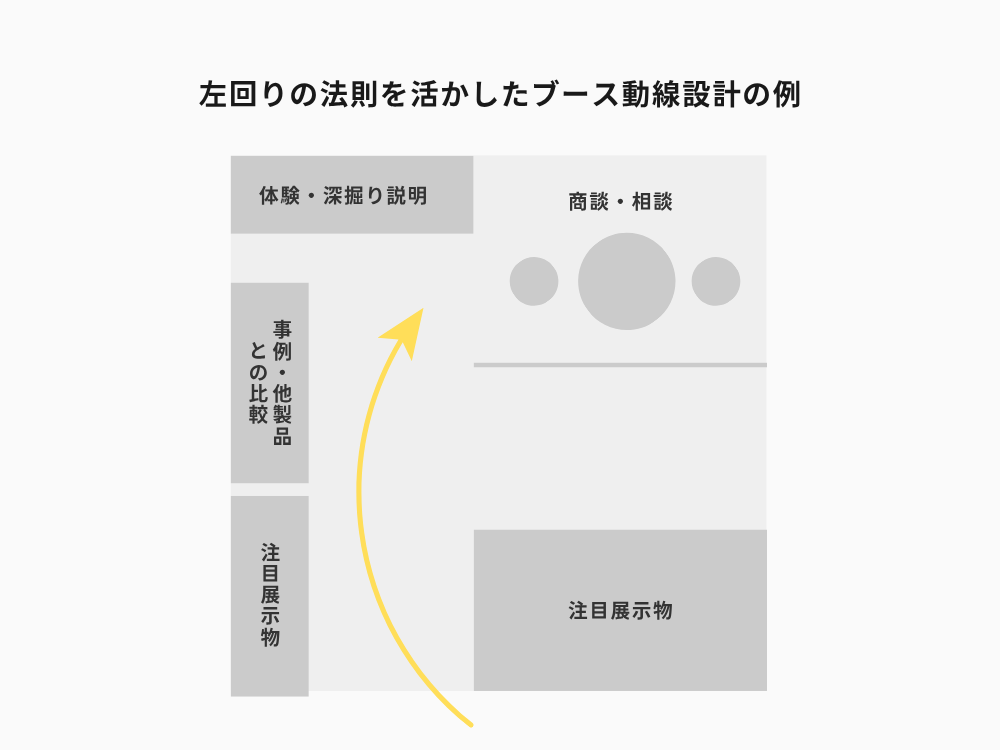

展示会の来場者は、無意識のうちに左回りで進行する傾向があると言われています。この「左回りの法則」を活用した動線設計は、ブースへの自然な誘導を可能にします。

レイアウト設計の際は、会場の構造やブースの位置を考慮しながら、来場者がスムーズにブース内を移動できる流れを意識しましょう。左回りに従う導線を意識することで、来場者の迷いを減らし、展示への関心を高めることが期待できます。

注目物を動線の左側に配置する戦略

左回りの特性をさらに生かすためには、来場者が最初に目にする動線の左側に注目すべき展示物を配置することが効果的です。

例えば、新商品や目玉の展示品を左側に配置し、来場者が自然と目を引かれる工夫を行いましょう。視覚的に訴求力のある展示を配置することで、動線に沿ってブース内への導入をスムーズに進めることができます。

また、展示ブースの主旨やメッセージが伝わるような内容を左側に集約することで、興味を持ってブース全体を回ってもらうきっかけをつくります。

情報の整理順序で来場者を効率的に誘導

来場者がスムーズに展示ブースを回遊できるようにするには、情報の整理順序が重要です。左回りの動線に沿って、最も重要な情報や展示物を順序立てて配置することで、来場者の興味を段階的に引き出すことができます。

例えば、入り口近くでは興味を引くキーワードやキャッチコピーを掲示し、さらに奥へ進むほど詳細な説明や実演を行うなど、ストーリー性を持たせた導線設計が有効です。このように情報を整理して配置することで、来場者の行動を効率よく誘導し、ブース内での時間を有意義なものにできます。

来場者を惹きつけるディスプレイと設置

目を引く展示物の配置と高さの工夫

展示会ブースの設計では、目を引く展示物の配置が重要です。展示物を来場者の視線の高さに合わせることで、注意を引きやすくなります。例えば、多くの来場者が遠くからでも目にする正面や入口近くには、最も目立つ商品や大型ディスプレイを配置すると効果的です。

また、ブース内でも重要なアイテムを視線の高さに適切に配置することで、来場者が商品を自然に目に留めやすくなります。展示物同士の距離を整えることで、人の流れを妨げない導線設計を心掛けましょう。

動きや音を活用した注目度アップの演出

静的な展示だけではなく、動きや音のある演出を加えることで、展示会ブースの注目度をさらに高めることができます。たとえば、回転する展示台や動く模型、映像を活用したデジタルサイネージなどは、来場者の注意を引きやすい要素となります。

また、音声ガイドやプレゼンテーションを取り入れることで商品の特徴やサービスについて深く印象付けることが可能です。これらの工夫が動線設計にうまく組み込まれると、来場者がブース内を自然に回遊しやすくなり、滞留時間の増加につながります。

ブース内での体験型コンテンツの設置

体験型コンテンツは、来場者を惹きつける有効な手段です。実際に商品を使ってみたり、サービスを試したりすることで、来場者にブランドや製品の強みを体感してもらえます。

たとえば、デモンストレーションやワークショップを開催したり、インタラクティブな要素を取り入れたディスプレイを設けることで、来場者の関心を引き、より深いエンゲージメントを促進できます。こうした体験型の展示は、動線設計と連動させることで、スムーズに訪問者を誘導しながらブース内での滞在を楽しませることができます。

混雑を回避するスムーズな通路設計

一方通行でスムーズな流れを確保

展示会ブースにおいて、一方通行の動線設計は混雑の回避に非常に有効です。来場者が自然な流れでブース内を移動できるよう、進行方向を示すサインや矢印などを効果的に配置しましょう。

一方通行にすることで、すれ違いや逆流による混雑を防ぎ、来場者がストレスなく展示物を楽しむことができます。また、一方通行の動線設計は訪問者同士の接触機会を減らし、安全性の向上にも寄与します。

動線幅の確保と来場者の動きやすさ

動線幅を適切に確保することは、来場者の動きやすさを保つために不可欠です。想定来場者数に応じて、余裕のある通路幅を設計しましょう。特に立ち止まって商品を見る場合や商談するスペースがある場合、幅が狭いと滞留が発生しやすくなります。

展示ブースでは、動線幅に加えて、車椅子やベビーカーでも通りやすい設計を意識することで、より多くの来場者に快適な体験を提供できます。

滞在エリアと移動エリアの役割

展示ブース内では、滞在エリアと移動エリアを明確に区別することが重要です。滞在エリアでは来場者が立ち止まって商品を見たり、商談を行ったりするため、広めのスペースを確保します。

一方、移動エリアはスムーズに通り抜けられる動線を重視し、立ち止まりが発生しにくい設計を取り入れるのがポイントです。このように役割を明確化することで、混雑を最小限に抑え、来場者が目的に応じた行動をとりやすい展示ブース設計が実現できます。

動線設計を成功に導くための事前準備

来場者の導線をシミュレーションする

展示会ブースにおける成功は、来場者がブース内をどのように動くかを事前にシミュレーションすることで大きく向上します。来場者の動きや視線を予測することで、どの位置に立ち止まり、どの展示物に興味を示すかを把握することが可能です。

これにより、最適な導線を設計し、来場者が無理なくブースを回遊できる環境を提供できます。特に、商談スペースや商品展示エリアの配置を意識することで、ブース内での滞在時間を増加させることが期待されます。

各展示物や要素の配置計画の作成

展示ブースの導線設計を成功させるためには、各展示物や要素の配置計画が非常に重要です。展示物は来場者の視線の高さや動線に沿った目立つ位置に配置することがポイントです。

また、注目してほしい要素を導線の適切な箇所に配置し、自然な流れで来場者が全てのエリアを回遊できるように設計します。

この計画があることで、ブース内で来場者が混雑せずスムーズに動ける設計が可能となります。計画の段階で注意すべき点は、「左回りの法則」のような来場者の自然な動きを考慮することです。

ブース設営中に発見される課題への対応

事前に十分に計画を立てても、実際にブースを設営してみると新たな課題が発見されることがあります。

例えば、動線が想定よりも混雑するといった現象が起こることがあります。その場合は現場で柔軟に対応し、展示物の間隔を調整したり、通路を広げたりする工夫が必要です。

また、来場者の導線をリアルタイムで観察し、改善が必要な部分があれば適切に修正します。このように現場での実践的な対応が、展示ブースの全体的な効果をさらに向上させる鍵となります。

まとめ

展示会ブースの集客は、まさにデザインで劇的に変わります!この記事では、数あるブースの中から来場者の足を確実に止め、興味を引きつけ、そして記憶に残る「成功するブースデザインのコツ」を具体的に解説しました。

配色や照明、効果的なキャッチコピーの配置、そしてスムーズな動線設計など、細部にまでこだわった戦略的なデザインが、大きな集客効果を生み出します。ぜひ、ここで得た実践的なテクニックを活かし、貴社の魅力を最大限に伝えるブースを実現し、展示会での成果を最大化してください!