- 展示会への出展を考えているけれど、『小間代(こまだい)って一体何?』

- 費用はどれくらいかかるの?

- どうすれば費用対効果を最大限に高められるの?

そんな多くの疑問や不安をお持ちではありませんか?

多くの企業が新規顧客開拓やブランディングの重要な手段として展示会を活用する一方で、出展コスト、特に大きな割合を占める「小間代」を正確に理解し、戦略的に投資対効果を高めることが、これまで以上に求められています。単に出展するだけでは、期待した成果が得られないケースも少なくありません。

この記事では、そんなあなたの悩みをスッキリ解決します!展示会ブースの「小間代」の基礎知識から気になる費用相場、驚きのコスト削減テクニック、さらには投資した費用以上の成果を引き出すための費用対効果を高める具体的な方法まで、徹底的に解説します。

これを読めば、あなたも予算を賢く活用し、成果を最大化する展示会出展の計画を自信を持って立てられるはずです。

- 出展経験がまだ浅く、展示会費用や「小間代」相場、コスト感覚をしっかりと把握したい

- 限られた予算の中で、展示会出展の効果を最大限に引き出したい

- 次回の出展に向けてより戦略的に費用を計画し、具体的な費用対効果の改善策を求めている

展示会ブースの基本:小間数と費用の関係

小間数とは?展示会ブースの単位を理解しよう

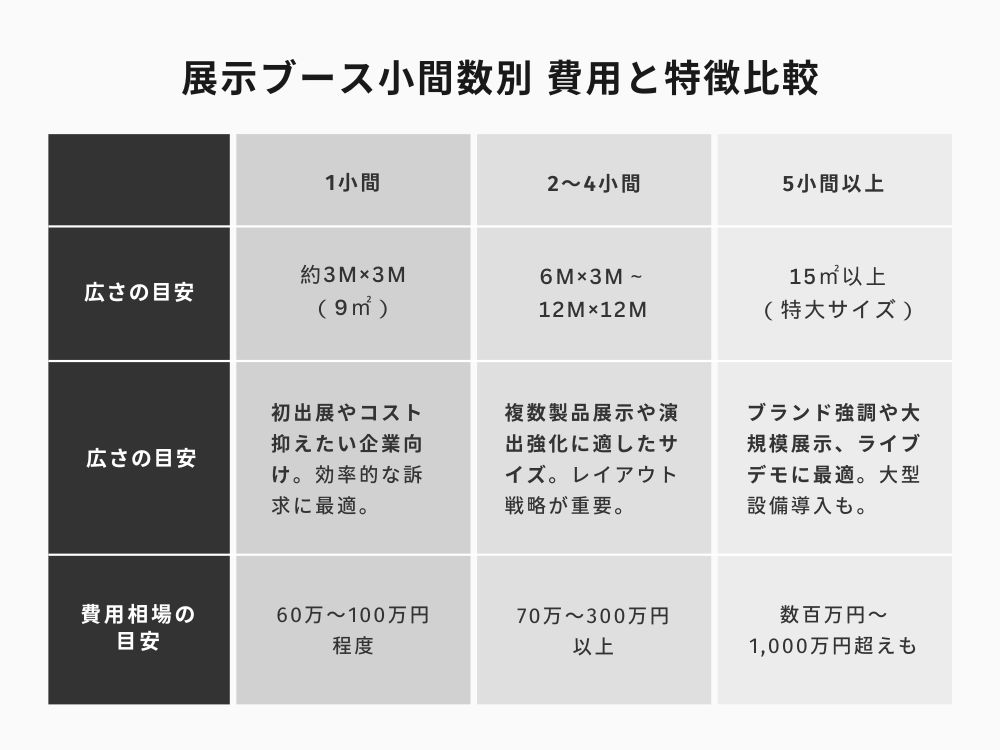

小間数とは、展示会ブースの規模を表す基本的な単位のことを指します。一般的に1小間は3m×3m、つまり9㎡の広さとなります。

この単位を基に、展示スペースの費用やデザイン、レイアウトを計算していきます。展示会では、この小間数が増えるごとにスペースが広がり、それに応じて費用も増加する仕組みになっています。小間数を理解することは、展示ブースの予算を計画する上で非常に重要な要素です。

1小間~4小間のサイズ別概要

まず、1小間は3m×3mのサイズで、一般的な展示会で最も小規模なブースとなります。このサイズは限られたスペースでの効率的なPRが求められ、中小企業や新規出展者に多く採用される傾向があります。次に、2~4小間ではサイズが拡大します。

2小間の場合、3m×6mの広さとなり、展示物の量や装飾の自由度が高まります。さらに、3~4小間では9m×9mや12m×12mの広さとなり、大型の商品展示やデモンストレーションを行うための十分なスペースを確保することが可能になります。

その反面、小間数が増えるほど費用も比例して増加するため、目的や予算に応じた選択が必要です。

主要な費用の内訳:場所代、装飾費、製作費

展示会ブースにかかる費用は主に以下の3つに分けられます。まず、最大の費用要素となるのが場所代です。1小間の出展料金は30万~100万円が相場となり、規模や会場によって変動します。次に、装飾費が挙げられます。これは壁面や照明、床面の施工、電気工事などを含み、30万~50万円程度の費用がかかります。

また、デザインやのぼりなどの製作費も重要で、こちらも20万~50万円程度が一般的と言われています。これらの費用を事前に把握し、どこに重点を置くか計画することが、予算内で効果的なブースを実現するための鍵になります。

小間数が増えるときの注意点とは

小間数を増やすことで展示の可能性が広がりますが、それに伴い注意すべき点も増えます。

まず、費用が大幅に増加するため、総予算に対する調整が必要です。小間数が増えると装飾や製作費も比例して高くなるため、費用対効果をしっかり検討することが重要です。

また、スペースが広がる分、来場者の動線や視認性を考慮したレイアウト設計が求められます。さらに、大規模なブースでは運営スタッフの増員や準備時間の確保が必要になることがあります。これらの点を事前に考慮し、小間数を選択することで、予算内で効果的な展示ができるようになります。

小間数別費用相場の具体例

1小間の相場:効率的な投資を目指して

1小間サイズの展示ブースは、一般的に3m×3m(9㎡)のスペースとなります。このサイズは展示会に初めて出展する企業や、コストを抑えて効率的にアピールしたい場合に適しています。

1小間の出展にかかる費用は、会場や展示会のテーマによって異なりますが、相場としては60万円から100万円程度が目安とされています。費用の内訳としては、「出展料金」が30万円から100万円程度必要で、その中には場所の使用料や基本的な設備費用が含まれています。

また、「ブース施工・装飾費用」では壁面や床面の加工、照明設置などが発生し、これに20万円から50万円程度を見込む必要があります。1小間であっても費用の項目を明確に把握し、予算を計画することが成功の鍵となります。

2~4小間のケース:広がるサイズで増える可能性

2小間以上のブースサイズを選択すると、展示スペースが拡大するため、製品やサービスをより目立たせることが可能になります。2小間(3m×6m)の場合、総費用の目安は70万円から150万円程度が相場です。一方、3小間や4小間(9m×9m~12m×12m)の場合、160万円から300万円以上かかることが多いです。

このサイズ帯になると、ブース装飾や演出効果を強化できる一方で、追加の施工費用や集客のための費用が発生し、トータルの予算が大きくなりがちです。また、小間数が増えるにつれて、スペースをどう活用するかという展示レイアウトの戦略が成功を左右する重要なポイントとなってきます。

特殊なサイズや大規模ブースのコスト

特殊なサイズの展示ブースや、大規模なブースを運用する場合、費用はさらに高額になります。例えば、特大サイズのブースでは、多小間(5小間以上)を利用するケースがあり、費用は数百万円から1,000万円を超えることもあります。このようなブースは、ブランド力を強調したり、大規模な製品展示やライブデモンストレーションを行う場として人気があります。

大規模ブースでは、装飾デザインに加えて、大型ディスプレイやインタラクティブなテクノロジーを導入するケースも多く見られます。これらの設備や演出にはさらに高い施工費が必要となり、展示ブースの予算計画を入念に行う必要があります。

費用を抑えるためのアイデア紹介

展示ブース運営の費用を抑えるためには、いくつかの工夫が可能です。まず、標準的な「パッケージブース」を利用する方法があります。これは会場主催者が用意する基本的なデザインのブースを活用するもので、独自性は若干制限されるものの、費用の削減には効果的です。

また、ブース装飾の一部を自社で準備・製作することや、再利用可能な資材を活用する方法もおすすめです。たとえば、過去のイベントで使用した展示パネルや装飾品を修正することで、追加のデザイン費を節約できます。さらに、人件費を抑えるために少人数で運営可能なブースレイアウトを計画することも有効です。

最後に、事前に複数の施工業者から見積もりを取り、内容を比較することで、最適なコストパフォーマンスを実現できます。展示会の予算を効率的に管理しつつ、成果を最大化するためには、これらの細かな工夫と戦略的な計画が不可欠です。

費用対効果を追求するためのポイント

来場者にアピールするデザインと演出

展示会では、来場者の注意を引くブースデザインや魅力的な演出が非常に重要です。ブースのレイアウトだけでなく、カラーリングや照明、パネルデザインも来場者の目を引く大きな要素となります。特に限られた予算であっても、独自性を演出することで他社との差別化を図ることができます。

また、体験型のコンテンツやデモンストレーションも集客力を高める効果があり、これらに重点を置いた展示ブース設計が費用対効果を向上させるカギとなります。

投資効率を計測するための指標

展示会の費用対効果を測る上で、具体的な指標を設定することが有効です。例えば、来場者数、名刺交換数、商談成約数などをKPIとして設定することで、投資効率を数値化できます。これにより、投入した予算に対する成果が明確になります。

事前に目標を設定し、終了後に成果を振り返ることで、次回の展示会の改善点を見つけ出すことができます。このプロセスを繰り返すことで、効率的に展示会の成果を最大化できます。

競合との差別化を図る施策

展示会では、競合他社と差別化するための工夫が必要です。まず、自社の強みや特徴を明確に示すブースデザインを考えることが重要です。

特に競合が多い場合、ユニークな装飾や配布物、来場者の記憶に残るインタラクティブな要素を加えることで印象を強化できます。また、仮に予算を抑える必要があっても、自社のメッセージ性を妥協することなく、伝わりやすいコンテンツ作りに注力すると差別化が図れます。

コストを抑えつつ印象を高める工夫

展示会出展において、低予算で高い費用対効果を得るための工夫が求められます。例えば、パッケージブースや既存の什器を活用することは、費用を抑える方法の一つです。また、照明やカラーを効果的に配置することで、装飾費用を抑えても引き立つブースを構築できます。

さらに、配布物やノベルティの量を絞り、デザイン性の高いものにすることで、コストを削減しつつ印象を強化することが可能です。限られた予算内で最大限の効果を出すため、全体のバランスを考慮した計画が重要です。

展示会ブース運営の実例と成功事例

中小企業が成功した1小間ブースの工夫

中小企業にとって、限られた予算で最大限の効果を出す展示会ブースの運営は重要な課題です。例えば、1小間サイズ(3m×3m)の展示ブースでは、スペースが限られているため、商品の特長を端的かつ強い印象を与える形でアピールする必要があります。

成功事例の一つに、壁面パネルを活用して商品の訴求ポイントを簡潔に伝え、来場者の目を引く演出を行った企業があります。また、装飾費用を抑えるために、既存の製品サンプルや会社ロゴ入りのカラーパネルを活用しつつ、一部外注による独自デザインの作成に投資したことで、コストを抑えながらも目立つブースを実現しました。

このように、明確なテーマと必要最低限の装飾アイテムを組み合わせる工夫で成功を収めた事例は多く存在します。

大規模展示会での複数小間運用の実績

より大規模な展示会では、複数小間(2~4小間)を活用して自社の存在感を強調するケースが成功を収めています。例えば、ある企業は3小間の展示ブースを利用し、製品ラインごとにゾーニングを行いました。その結果、来場者は興味のあるセクションに自然と足を運ぶことができ、スムーズな商談が実現しました。

加えて、ゾーンごとに異なるテーマカラーと演出を取り入れたことで、視覚的な楽しさや記憶に残る体験を提供しました。このように、大規模なスペースでは、ゾーニングやデザインの一致性が来場者の動線設計に大きく寄与します。

成功を収めたコスト最適化の事例紹介

展示会ブース運営の際、コスト管理は成功への大きな鍵となります。ある中小企業は、デザイン費用を削減しながらも効果的なアピールを行うために「パッケージブース」の利用を選択しました。そのうえで、目立つためのアクセントカラーを追加し、自社商品の小型モックアップや動画を利用して、限られたスペースで動的な演出を実現しました。

また、来場者向けに直接的なアプローチとしてデジタルパンフレットを配布し、印刷費用を削減しました。このように、細かい部分でコストを削減しつつ展示ブースの魅力を高めたことが高評価につながり、成功を収めた実例です。

実際の活用データから見る成果と改善点

展示会ブースの運営後、効果を測るためのデータ分析は必要不可欠です。例えば、ある企業が展示会後に実施した成果測定では、名刺交換枚数、来場者数、さらに具体的な商談件数を集計しました。

特に、1小間ブースと複数小間ブースでは来場者数が大きく異なることが判明しましたが、一方で1小間ブースにおける名刺交換者の濃度は高く、質の高いリード獲得に結びつきました。また、来場者アンケートを実施することで、デザインの印象や動線に対するフィードバックを得ることができ、次回出展の改善点を明確にすることができました。

このように、効果測定とデータの活用は展示ブースの運営を成功に導く重要要素となります。

まとめ

展示会出展の費用対効果を最大化するための戦略、ご理解いただけたでしょうか。「小間代」の基礎知識から賢いコスト削減策、そして質の高いリード獲得や商談に繋げるためのブース運営の秘訣まで、明日から使える具体的な施策と共に解説しました。

この記事で得た実践的なヒントを次の出展計画に活かし、限られた予算の中でも期待以上の成果を実現してください。貴社のビジネスが、この展示会出展を機に大きく飛躍することを心から応援しています!