- 商品やサービスに込めた想いや背景、魅力、スペックや機能だけで十分に伝えきれている?

- お客様の心に深く響き、選ばれるブランドになりたいけど、具体的な方法が分からない…

そんな風に、自社のブランドコミュニケーションに課題を感じているご担当者様も多いのではないでしょうか。

情報が洪水のように押し寄せる現代において、消費者は単なる製品の機能や価格の比較だけでなく、そのブランドが持つ独自の“物語”や背景にある価値観に共感し、信頼を寄せる傾向がますます強まっています。企業が顧客と長期的な関係を築く上で、感情的な繋がりを生み出すストーリーの力は不可欠と言えるでしょう。

この記事では、そんな顧客の心を掴み、あなたのブランドの提供価値を飛躍的に高める「ストーリーマーケティング戦略とは何か」を徹底解説します!共感を呼ぶストーリーの見つけ方から、それを効果的に伝え、顧客との間に揺るぎない絆を築き上げるための具体的なステップ、そして参考にすべき国内外の成功事例まで詳しくご紹介。

この記事を読めば、あなたも価格競争から一歩抜け出し、顧客に深く愛され続けるブランドストーリーを紡ぎ出せるはずです。

ストーリーマーケティングとは何か

ストーリーマーケティングの定義と背景

ストーリーマーケティングとは、商品やサービスの背景にある物語を活かして顧客の感情に訴えかけるマーケティング手法のことを指します。

単なる商品の機能や性能を伝えるのではなく、そこに込められた作り手の思いや、ブランドが目指すビジョンを物語形式で伝えることで、顧客の記憶に残りやすく、共感を引き出すことを目的としています。

この手法は、従来の「比較」や「価格競争」といったアプローチとは異なり、感情に訴えることでブランドとのつながりを強化します。背景には消費者意識の変化があり、現代の顧客は単なる商品価値だけではなく、ブランドのストーリーや社会的な意味に共感し、商品選択を行うようになっています。

物語が人々に与える影響と共感の力

人間は古くから物語を通じて知識を共有し、記憶を深めてきました。「物語」が持つ力は現代のマーケティングでも極めて有効です。スタンフォード大学の研究によると、物語形式で情報を伝えると記憶保持率が通常の22倍となり、顧客の関心を引くだけでなく強い印象を残すのに役立ちます。

物語は顧客の感情に働きかけ、共感を呼び起こします。それによって「このブランドを応援したい」「この商品を通じて自分も物語の一部になりたい」といった感情が生まれます。特にSNSが普及した時代においては、共感が多くの人々に広がる可能性があり、ストーリーマーケティングの効果をさらに高めています。

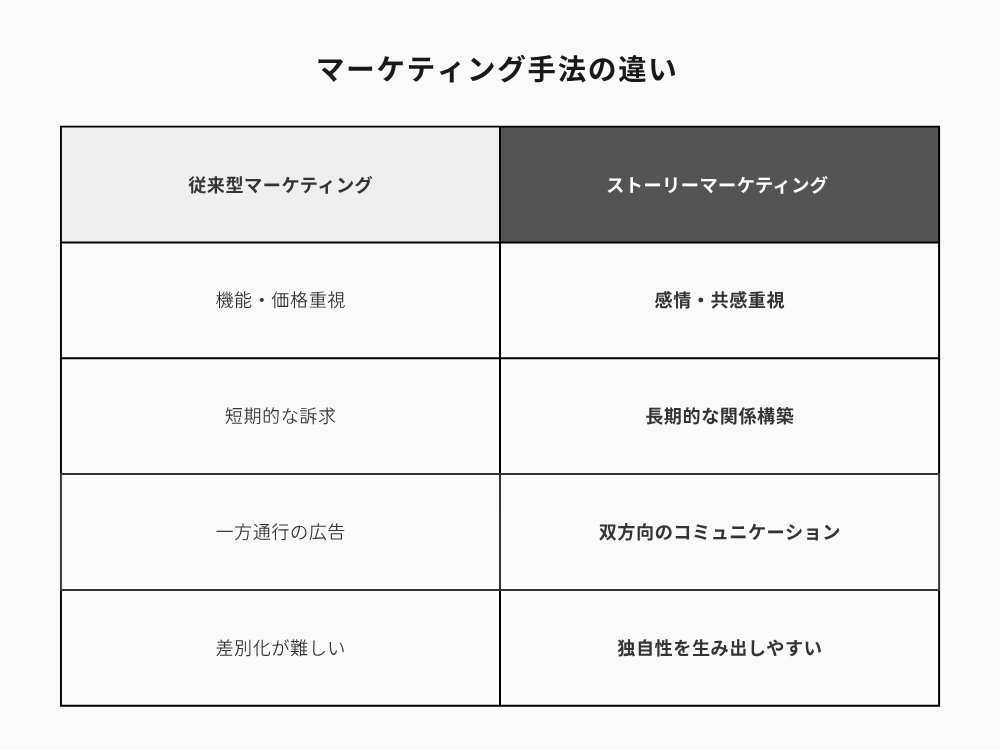

従来のマーケティング手法との違い

従来のマーケティング手法は、商品やサービスの機能性や利便性を中心に訴求するケースがほとんどでした。しかし、このアプローチは情報が溢れる現代では埋もれる傾向にあります。一方ストーリーマーケティングは顧客が「共感」できる物語を提示することに重点を置いています。

例えば、価格競争に頼るのではなく、製品の背景や開発プロセス、さらにはその製品がどのように顧客の生活を豊かにするかを感情的にアピールすることにより、顧客の心に強い印象を与えます。

この差別化により、単に商品を売るのではなく、ブランド全体の価値を高める効果が得られるのです。

デジタル時代におけるストーリーの役割

デジタル時代を迎え、ストーリーマーケティングの役割はますます重要になっています。従来はテレビ広告や新聞広告を通じて一方的に物語を伝えることが主流でしたが、SNSやウェブサイトを活用することで、消費者がストーリーの中に参加できるようになりました。

例えば、SNSではストーリーを拡散したり、それについてコメントしたりすることで、顧客ひとりひとりがブランドのプロモーターとなる可能性があります。また、インタラクティブなコンテンツや動画を使うことで、顧客がブランドの中で能動的な役割を果たすことができ、より深い関与が期待できます。

デジタル時代におけるストーリーマーケティングは、単なる情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションと顧客体験を重視した手法へと進化しています。

ストーリーマーケティングの効果とメリット

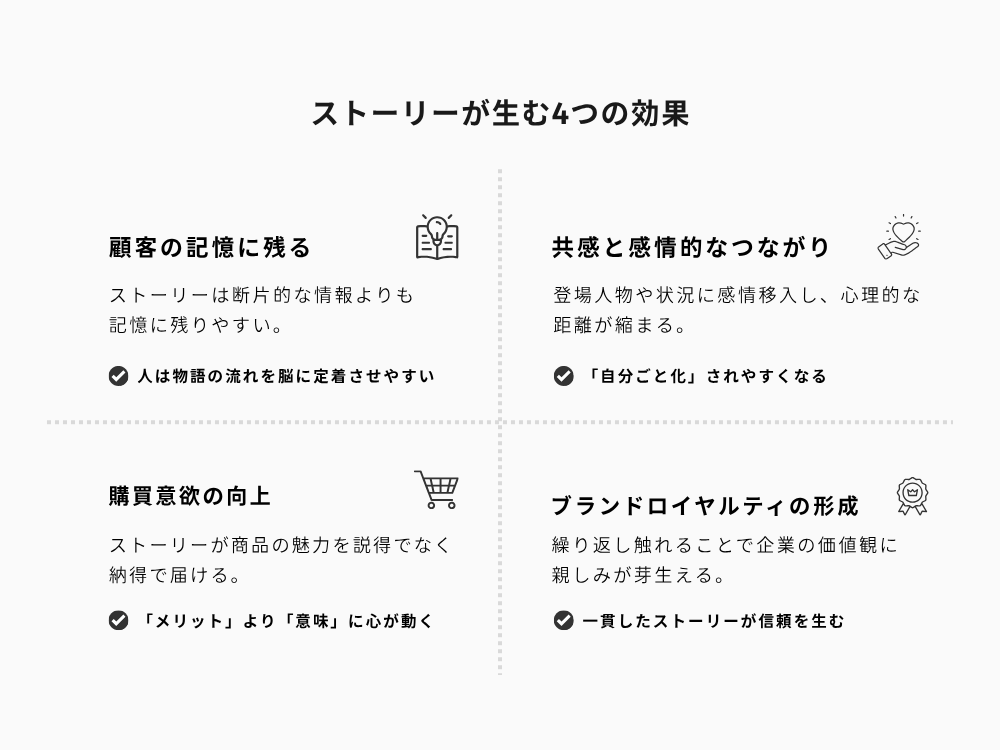

ブランド価値の向上と差別化

ストーリーマーケティングは、商品やサービスに物語を紐づけることでブランド価値を高め、それを競合他社との差別化に繋げる効果があります。ただ単に製品の特徴やスペックを説明するのではなく、その背景や作り手の想い、さらには顧客がそれを手にすることへの感情的な体験を伝えることで、ブランドそのものに独自性が生まれます。

このようなアプローチは、特に商品やサービスが物理的には差別化しにくい市場において非常に効果的です。成功したストーリーがブランドイメージを鮮明にし、顧客に強い印象を与える結果、ブランドの認知度を飛躍的に向上させることができるのです。

顧客との感情的なつながりの構築

物語には人々の感情を動かし、共感を生む力があります。ストーリーマーケティングでは、この感情の力を活用することで、顧客との深いつながりを築くことが可能です。

ただ単に商品を提供する価値だけでなく、その商品が顧客の生活や人生にどのように影響を与えるのかを伝えることで、顧客はブランドに対し親近感や絆を感じるようになります。

また、SNSを通じたストーリーの共有は、他の顧客にも同様の感情的な体験を広げ、ブランドのファン層を拡大させる効果も期待できます。

購買意欲の向上につながる理由

商品やサービスに物語を付加することは、顧客の購買意欲を高める要因にもなります。スタンフォード大学の研究によれば、物語形式で情報を提供すると、通常の22倍も記憶に残りやすいそうです。

この記憶に残りやすさが、購買行動を後押しする要素となります。さらに、感情的なつながりや共感を得ることは、顧客に「この商品を購入したい」という動機を与えます。

特に、具体的でリアルなストーリーによって顧客が商品やサービスを自分ごととして感じられるようになると、その購買行動がさらに強化されるのです。

長期的な顧客ロイヤルティの形成

ストーリーマーケティングは一時的な売上向上だけでなく、長期的な顧客ロイヤルティを形成する上でも非常に効果的です。物語を通じて築かれる感情的なつながりや信頼感は、単なる製品やサービス以上の価値を顧客に提供し、結果として顧客のリピート率を高めます。

さらに、顧客がそのブランドを信頼し、その理念や価値観に共鳴することで、友人や家族にその商品の魅力を自然と伝える「口コミ効果」も期待できます。ストーリーマーケティングを戦略的に活用することで顧客との持続的な関係を築くことが可能です。

ストーリーマーケティングの成功ポイント

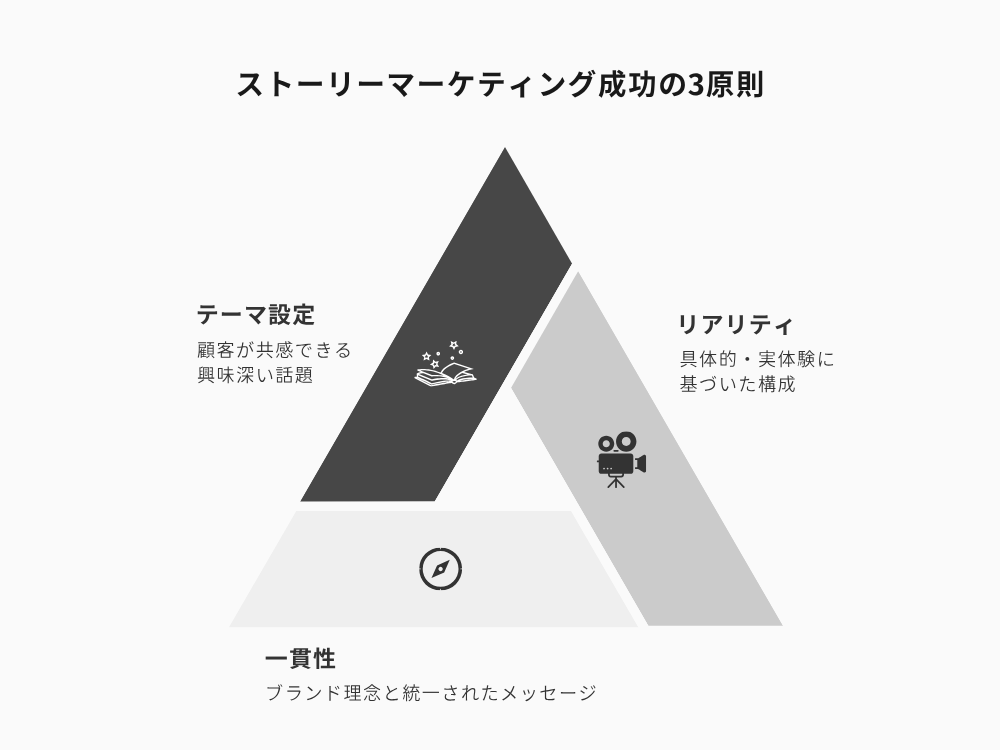

顧客の興味を引くテーマの選定

ストーリーマーケティングを成功させるためには、顧客の興味を引くテーマを選定することが重要です。マーケティングにおけるストーリーの核となる部分は、ターゲット層の関心事や共感を得やすい内容であるべきです。

顧客が自身の経験や価値観と結びつけられるテーマを選ぶことで、感情的なつながりを構築しやすくなります。たとえば、製品の背景にある社会貢献や持続可能性のストーリー、あるいは開発者のリアルな体験を共有することで、顧客との一体感を生み出すことができます。

具体的かつリアルなストーリーの構築

ストーリーマーケティングでは、曖昧な内容よりも具体的でリアルなストーリーを構築することが求められます。この具体的なストーリーで顧客に強く印象付けることが可能になり、人々は抽象的な話よりも現実味を帯びた物語に引き込まれやすい傾向があります。

そのため、実際の顧客の成功事例や、商品がどのようにして作られたのかといったリアルなエピソードを活用することが効果的です。また、スタンフォード大学の研究によれば、物語形式で情報を伝えると通常よりも記憶に残りやすいと言われています。具体的なディテールを加えることで、そうした効果を活かすことができます。

メッセージの一貫性とブランドとの連携

ストーリーテリングにおいて、メッセージの一貫性を保つことは欠かせません。ストーリーがブランドの理念や価値観と連動していなければ、顧客に混乱を与える可能性があります。

たとえば、環境に配慮したブランドがその理念を反映した製品誕生のストーリーを語る場合、その背景とブランドメッセージ全体が統一されている必要があります。一貫性のあるメッセージは顧客がブランドを深く理解し、信頼を寄せる助けとなります。

そのため、ストーリーとブランドのコンセプトを一致させることが、マーケティングにおいて効果を最大化する重要な要素です。

ストーリーテリングを補完するビジュアル

現代のデジタルマーケティングにおいて、ビジュアルの活用は非常に重要です。視覚的な要素は、ストーリーを補完し、顧客の印象をより強くする力を持っています。

特にSNSや動画プラットフォームが主流となった現在では、写真や動画といったビジュアルコンテンツを通じて物語を伝えることは必須です。

たとえば、製品開発時の舞台裏を映像で見せることで、顧客にストーリーのリアルさを体感してもらうことができます。また、グラフィックやイラストを活用してわかりやすく感情を伝えることもマーケティングの効果を高める一つの手法です。

具体的なストーリーマーケティング事例

国内外の成功事例に学ぶ

ストーリーマーケティングは、国内外で多くの成功事例があり、その有効性が実証されています。たとえば、国内では阪急不動産が「ファミリー編」と「シニア編」の2本の動画で顧客の共感を引き出し、資料請求数を1.2倍に増加させるという成果を上げました。

また、海外ではナイキの「Just Do It」キャンペーンが有名です。このキャンペーンでは、アスリートの成功や挑戦の物語を通じて、消費者に夢と目標へ挑戦する意欲を訴求してきました。

これらの事例から、顧客の感情に働きかける物語が、ブランド価値を高める効果的な戦略であることがわかります。

SME企業と大型ブランドでの活用比較

ストーリーマーケティングは、規模の大小に関わらず活用できる手法です。中小企業やSME(中小規模の企業)では、独自性や作り手の思いを語ることで、大型ブランドとの差別化を図ることができます。

たとえば、小規模ブランドが地元の伝統や職人技といった背景をストーリーに盛り込むことで、商品の希少性や特別感を訴求する事例があります。

一方、大型ブランドは膨大なリソースと影響力を活かし、視覚的にも印象的なストーリーを構築することで広範囲なターゲットにアプローチ可能です。規模に応じて異なるアプローチを取ることで、どちらの企業もストーリーを活用して成功を収めています。

製薬業界や食品業界など特定業界での応用

製薬業界や食品業界でも、ストーリーマーケティングが効果的に活用されています。製薬業界では、患者や医師の実体験を物語にすることで、薬や治療法への信頼を深めることが可能です。

たとえば、難病に苦しむ患者が治療によって希望を取り戻す姿を描くことで、製品への感情的共感を生み出しています。

一方、食品業界は商品の起源や製造プロセスに焦点を当て、地元農家や環境配慮への取り組みをストーリー化する事例が見られます。これにより、健康志向の消費者や環境意識の高い顧客を引きつけることができます。

デジタルマーケティングとの統合事例

デジタルマーケティングとストーリーマーケティングを統合することで、さらに強力な効果を生むことができます。たとえば、SNSプラットフォームを活用したキャンペーンでは、ブランドのストーリーを短い動画やイラストで伝え、多くの消費者に拡散する動きが見られます。

ユニリーバの「ダヴ・リアルビューティー」キャンペーンは、SNSと連動したことで、ありのままの美しさをテーマに共感を呼び、大きな成功を収めました。デジタル媒体は、ストーリーマーケティングを迅速かつ低コストで広めるための重要な手段として、現代では欠かせない存在となっています。

ストーリーマーケティングの未来と課題

AIや自動化の発展による可能性

AIや自動化技術の進展により、ストーリーマーケティングは新たな段階に入りつつあります。従来、ストーリーの作成には多くの時間と創造力が必要でしたが、AIを活用することで効率的かつ効果的に物語を生成することが可能となりました。

例えば、顧客データを分析してその人物像に合わせたパーソナライズされたストーリーを作成することで、より強い共感を得るマーケティングが実現します。

また、自動化ツールを活用すればSNSやメールマーケティングを通じて効率的にストーリーを配信することができ、多くの顧客に対して同時にアプローチが可能です。AIの進化により、これからのストーリーマーケティングはよりデータ駆動型で高度な戦略設計が求められるでしょう。

競争が激化する市場での差別化戦略

競争が激化する現代の市場では、単なる商品の特徴や性能を訴求するだけでは他社との差別化が難しくなっています。このような状況において、ストーリーマーケティングは極めて有効な差別化戦略となります。

ブランド独自の物語を通して、「なぜこの商品なのか」を顧客に納得してもらうことが重要です。個性的で感動的なストーリーを打ち出すことで、競合製品との差を明確にし、顧客の記憶に残るブランド体験を提供できます。

たとえば、地域に根ざした製品づくりや社会貢献活動を絡めたストーリーは、顧客の心を動かし、長期的な支持を得る可能性が高まります。

倫理的な物語の構築と透明性の重要性

ストーリーマーケティングにおいて、物語の倫理性や透明性はますます注目されています。顧客は単に感動的なストーリーを求めるだけでなく、それが現実に基づいた信頼できるものであることを重要視します。

誇張や虚偽のストーリーはすぐに見抜かれ、ブランドの信用を失うリスクがあります。一方で、誠実に作られた物語は、顧客との強固な信頼関係を築く上で効果的です。

また、企業の社会責任やサステナビリティをテーマにしたストーリーも、高い評価を得る傾向があります。透明性を重視しつつ共感を得られる物語の構築が、これからのマーケティングでは重要な鍵となるでしょう。

次世代の消費者心理を理解するために

次世代の消費者、とりわけZ世代やアルファ世代と呼ばれる若年層はこれまで以上に価値観やブランドイメージを重視する傾向があります。このため、ストーリーマーケティングでは次世代の消費者心理を深く理解し、それに合致する物語を展開することが重要です。

特に、環境問題や多様性、公平性をテーマとしたストーリーは、若年層から高い支持を得る可能性があります。

また、SNSを中心としたコミュニケーション環境に慣れ親しんでいる次世代の消費者に向けては、デジタルコンテンツを活用したストーリー配信がますます重要となるでしょう。顧客の価値観と共鳴する物語を提供することで、ブランドの魅力を最大限に引き出せます。

まとめ

「ストーリーマーケティング戦略とは何か?」その答えと、ブランド価値を飛躍的に高めるための具体的なステップや成功事例をこの記事で解説しました。製品やサービスの機能だけでなく、その背景にある想いや物語を伝えることが、顧客の心を掴み、共感を呼ぶ上でいかに重要かご理解いただけたかと思います。

この記事で得た知見を活かし、ぜひあなただけの魅力的なブランドストーリーを紡ぎ出し、多くの人々にその価値を伝えてください。それが、価格競争に頼らず、顧客に深く愛され、選ばれ続けるブランドを築く確かな一歩となるでしょう。